为深入贯彻“一带一路”倡议,推动中越友好交流,服务国家边疆治理和地方高质量发展,广西大学新闻与传播学院于2025年7月至9月组织开展“共筑中越友好桥梁,深化国际传播实践”暑期社会实践调研,分四队赴靖西、那坡、凭祥、东兴、防城港、大新、龙州、宁明八地。其中,学院党委书记李伟红与助理教授黄家圣带领周雪晶(队长)、黄羽、李秋璇、雷鸣鹏、白宜可、杨柳丽6名研究生,于7月18日至22日深入凭祥市、宁明县开展实地调研。期间,调研队通过座谈交流、实地走访、基层访谈等形式,从治理实践到商贸流通,从文化融合到民间交往,全方位捕捉边境发展活力。

7月18日:校政座谈搭框架解码边境治理智慧

调研首日,8人团队在凭祥市委宣传部召开专题座谈会,凭祥市委宣传部部务委员、边境对外宣传中心主任许建恒、文旅局副局长黄建雄、融媒体中心综合管理部主任唐妃琴、民族局民宗中心副主任邱国睿、应急管理局副局长郭辉德、政法委副书记黄波、大数据办技术股业务骨干韦伟等部门分管领导及业务骨干参加会议。座谈会围绕边境融媒体建设、文化旅游发展、国际传播实践与基层治理等主题展开,重点探讨了跨市文旅资源整合、基础人才队伍建设、智能联防联控、跨境自然灾害防治、乡村数字化治理、社交平台接入和非遗文化传承等工作内容,旨在深入研究边疆治理与文明互鉴经验,为地方发展及国家决策提供扎实参考。

座谈会后,调研队走进凭祥市融媒体中心。从内容生产流程到对外传播链路,中心副主任黄诚的细致讲解,让队员们对“边境声音如何传得远、传得准”有了直观认知,深刻体会边境媒体在文化互鉴中的“桥梁”作用。

从政策规划到一线实践,首日调研为边境治理与发展勾勒出清晰框架。

7月19日:口岸走访看流通触摸跨境贸易脉搏

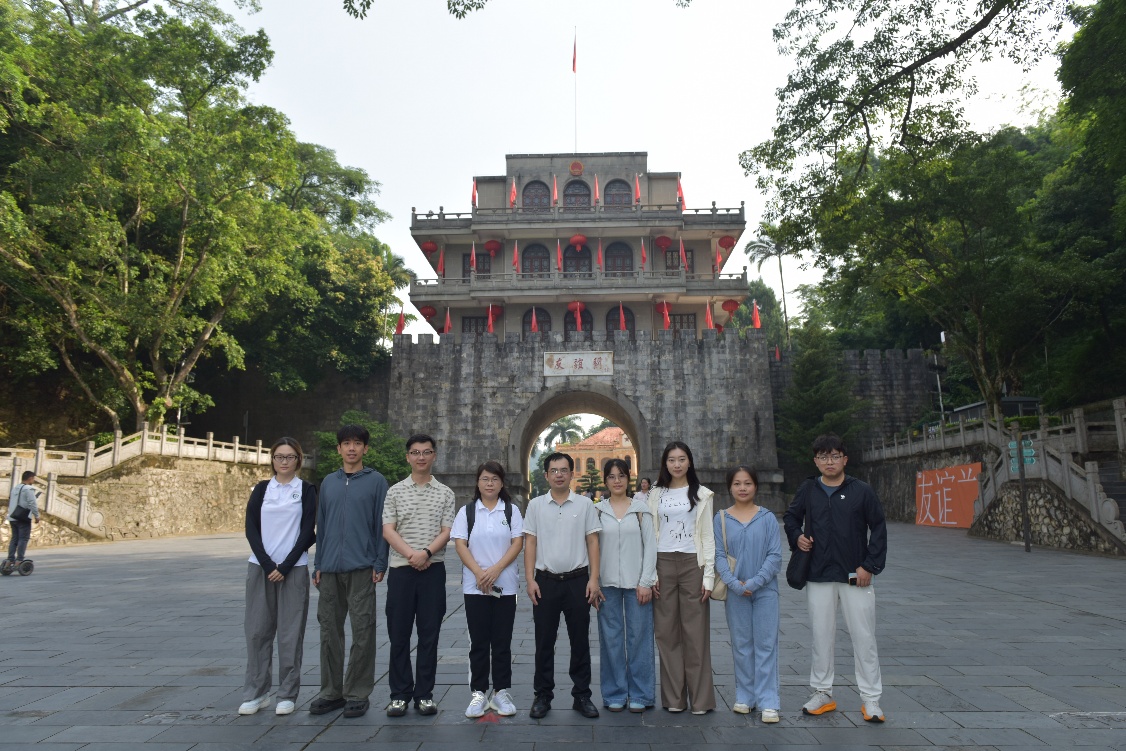

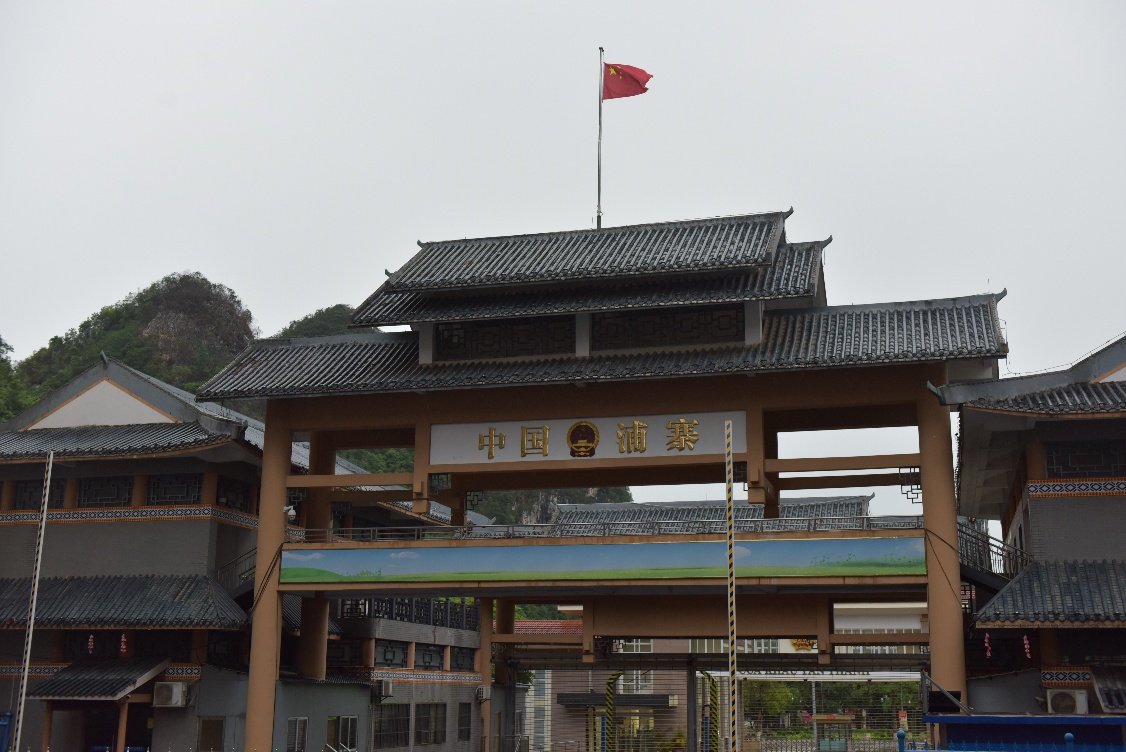

19日,调研队在凭祥市委宣传部副部长梁海彬的陪同下,走进友谊关与浦寨口岸,触摸跨境贸易的“脉搏”。

在友谊关智慧口岸货运通道,智能化查验设备高效运转,日均通关流量数据背后,是“智慧赋能物流”的生动实践;法式楼(广西全边对汛署)的历史陈列中,胡志明时期中越友好合作的故事被重新讲述,古关楼的青砖黛瓦间,沉淀着两国交往的深厚底蕴。沿边境线漫步时,界碑旁中越建筑风格的差异对比,更让队员们体会到“和而不同”的边境治理智慧。

下午的浦寨之行更显商贸活力:小商品尾货仓以“称斤盲盒”主打越南大众市场,义乌小商品采购中心瞄准中高端消费,直播带货的跨境分销模式已成常态。部分商户对浦寨通关时间和货运政策也表达了进一步完善的建议,让调研队了解到了跨境贸易的真实现状。

最后,在崇左水果交易中心,中越冷链物流链、年交易量的亮眼数据,更让队员们看到“小水果”串联“大市场”的边境贸易活力——这里正是响应李强总理嘱托建设的重要枢纽,承载着“国内国际双循环”的实践使命。

7月20日:社区访谈暖人心感知民间交流温度

调研最后一日,团队走进获全国侨联系统“侨胞之家”典型称号的狮子山社区。

党群服务中心的便民服务台账、侨胞联谊交流中心的奖状锦旗,记录着社区“为侨服务、以侨联心”的日常。

在侨胞联谊交流中心,调研队实地感受节庆活动场地承载的中越民俗交融氛围。

与居民的闲聊中,一位越南籍阿婆的分享尤为动人:“我在中国生活多年,越南家人常通过微信群与我分享近况。”简单的话语,道出了跨境亲情在数字时代的温暖延续,也为中越民间交往提供了鲜活注脚。

从部门会议室的治理探讨,到口岸货场的贸易观察,再到社区凉亭的家常对话,三天调研串联起边境发展的“宏观蓝图”与“微观故事”。调研队收集的智慧口岸建设、跨境文旅整合、民间交流等一手素材,将转化为针对性资政建议。而这些探索,不仅是对边疆治理经验的总结,更是对“中越友好”的生动诠释——当政策的“桥”、贸易的“桥”与民心的“桥”交织相通,便能在新时代的边境线上,架起通向共同发展的康庄大道。

图片 文字/李秋璇