9月3日至4日,广西大学新闻与传播学院暑期社会实践团10名师生来到崇左市大新县,以实地走访、座谈交流、深度访谈等形式,开展为期两天的调研活动,深入了解当地融媒体中心建设、国际传播、文旅品牌打造及民族文化传承发展等。

9月3日下午,调研师生首先来到大新县融媒体中心,中心副主任阮绍锐围绕调研主题介绍了融媒体中心发展现状以及已建设的媒体矩阵、开展的新闻宣传以及提质增效等基本情况。他与师生交流了中心今后发展的考虑:加强人才队伍建设,特别是年轻采编人员的业务知识培训;做强做优主业,重点是强化新闻宣传精品意识和节目创优工作;推进融合发展,拓展增强媒体、党建、政务、公共服务和增值服务等功能。

师生走访大新县融媒体中心

随后,调研师生走进大新县博物馆,在许海萍副馆长的讲解下,师生们通过馆藏文物、图文展板及民族文化实物,了解了大新历史与民族文化,尤其对当地深厚的土司历史文化有了深入的认识。

师生参观大新县博物馆

在“全国文明村镇”大新县雷平镇安平村,调研师生重点调研土司历史文化保护与文旅品牌打造情况,实地走访了明清时期安平土司衙门遗址、土司码头,观摩调研的会仙岩摩崖石刻造像则记载了明朝崇祯年间当地土司与文人雅士交游活动。清朝康熙年间修建的皇光桥仍保留原貌,是壮族传统桥梁建筑工艺的典型代表。

峒那屿湾景区通过影视剧取景带来曝光、社交媒体打卡传播、节庆活动吸引眼球以及区域旅游联动发展等营销,充分挖掘当地秀美的自然风光、独特的人文底蕴,开发休闲农业、文化体验等产品,走出了以文促旅、以旅兴农的乡村振兴之路。

师生参观安平土司衙门遗址

9月4日上午,调研师生前往中越德天(板约)瀑布跨境旅游合作区,了解合作区开展边境交流、文化传播、旅游发展和媒体外宣情况。作为中国首个跨境旅游合作区,不仅是大新县对外展示形象的重要窗口,更见证了大新县从边陲“末梢”逐步发展成为面向东盟国家交流与合作的前沿。师生在合作区还参观了见证百余年历史的中越边境53号界碑,了解界碑的沧桑历史与今天中越边民的友好往来。

师生在大新县中越边境53号界碑

调研团队走过硕龙镇隘江村同心桥,调研了自治区第一批“广西民族特色村寨农文旅融合发展试点”陇鉴古寨,较为完整地保存着干栏式古民居,让师生对挖掘壮族传统建筑民居文化打造文旅品牌印象深刻。

在硕龙口岸,师生们和口岸工作人员深入交流,了解口岸在中越经贸、旅游、人文等领域的合作情况,感受大新作为边疆地区的开放与活力。

师生在硕龙口岸访谈工作人员

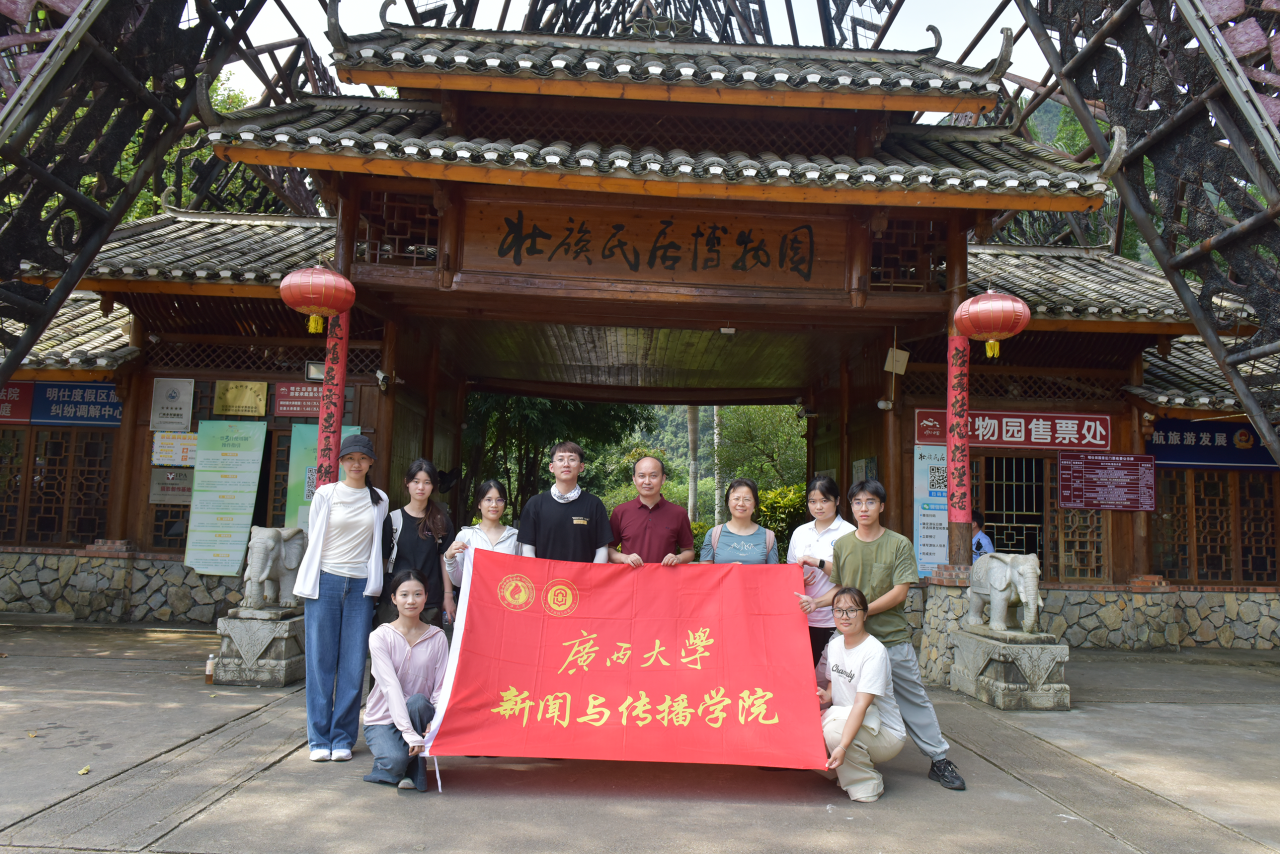

当天下午,调研师生来到大新县堪圩乡明仕村,参观了壮族民居博物园,重点调研原本寂寂无名的该村,何以在十多年里成为国家级文旅品牌?从经营酒店、景区到发展全域旅游,吸引国际品牌进驻,该村演绎了文旅品牌打造的传奇,师生也深刻体会了“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

师生在壮族民俗博物园前合影

在“中国少数民族特色村寨”大新宝圩乡板价村,师生在“诗三句传承中心基地”聆听了《民族团结干劲高》《边关稳 国家安》山歌,访谈了解自治区非遗项目“大新宝圩壮族服饰制作技艺”传承发展。

调研师生参观板价村“三句传承中心基地”

非遗传承人农廷兴向师生们介绍短衣壮服饰制作技艺

84岁的自治区级非遗传承人农廷兴向师生讲述了自己坚守壮族服饰技艺传承54年的经历,通过“传帮带”培养徒弟让传统非遗技艺在年轻一代中延续。访谈尾声,农廷兴与两位壮家妇女即兴唱起送别的山歌,为此次调研画上圆满句号。

作者/朱淑雨 杨邑芳